Actualités Juives

Actualités Juives

Catégories

Articles à la une

Quels sont les sites les plus consultés en Israël ?

Chaque année, la société de technologie de l’information SIMILARWEB publie une liste des sites les plus consultés (selon les régions du monde). Grâce à cette…

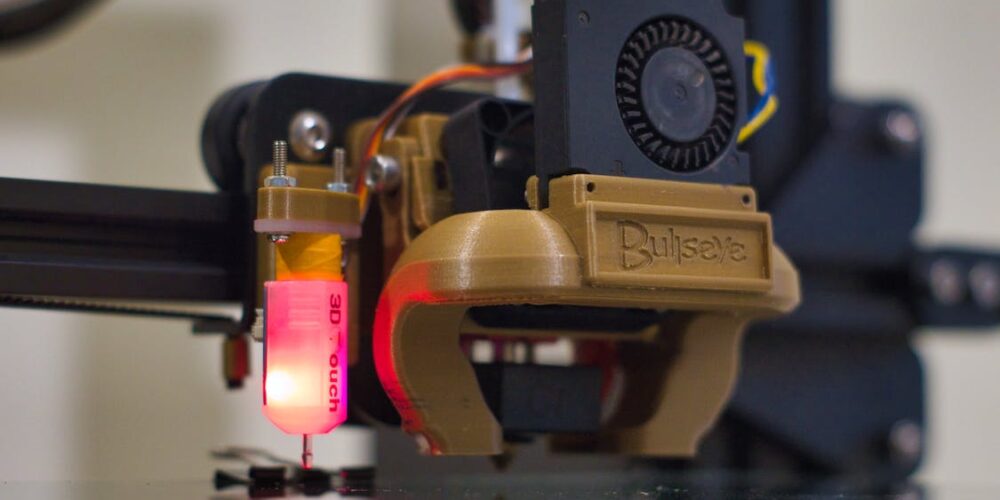

L’entreprise israélienne objet a créé la technique PolyJet

Depuis sa naissance dans les laboratoires de recherche jusqu’à son…

Éclat et élégance : organiser une soirée d’entreprise mémorable à Paris

Paris, la Ville Lumière, offre un cadre magnifique pour organiser…